- Accueil

- Thématiques

- Littérature

- Littérature ancienne

- Parole et geste dans la tragédie grecque

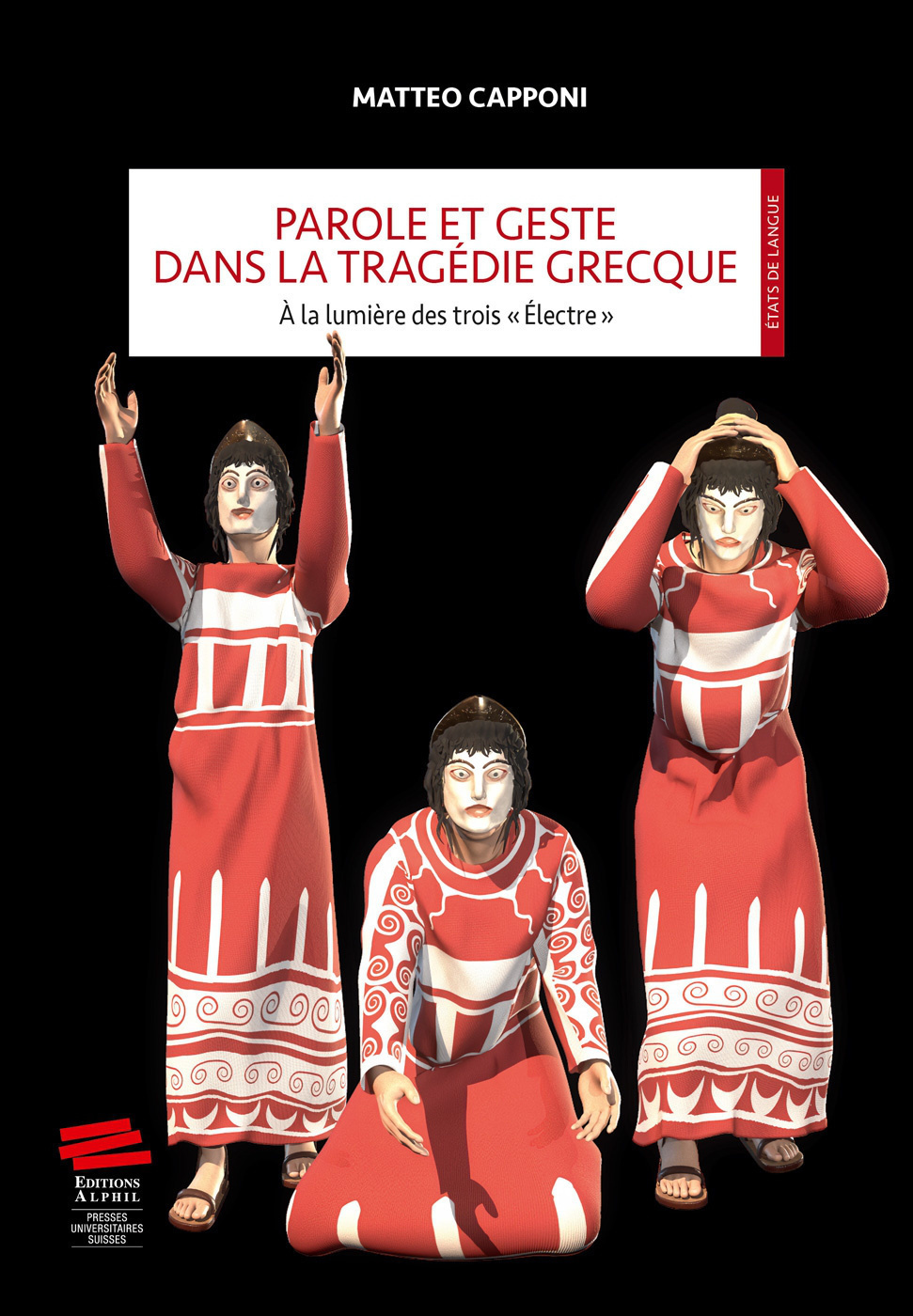

Parole et geste dans la tragédie grecque

| Crédit | |

| Date de première publication du titre | 14 janvier 2021 |

| ISBN | 9782889303267 |

| EAN-13 | 9782889303267 |

| Référence | 124558-87 |

| Nombre de pages de contenu principal | 200 |

| Format | 0 x 0 x 0 cm |

| Poids | 300 g |

Avant-propos................................................................................................ 9

Préface............................................................................................................ 11

Introduction................................................................................................. 19

Agir avec des mots....................................................................................... 21

Le théâtre, là où les mots se font gestes...................................................... 23

Les " trois Électre "...................................................................................... 24

Ritualité.................................................................................................... 26

Forme de l'énoncé................................................................................... 27

Skhêma du corps et du langage............................................................... 28

Gestualité................................................................................................. 29

Les correspondances entre geste et parole................................................... 29

Nota bene..................................................................................................... 32

Chapitre 1. Rites de parole et actes de langage............................ 35

1.1. Pratiques antiques................................................................................. 36

Malédiction !............................................................................................. 36

Appel à témoin......................................................................................... 40

Une tentative de classification................................................................. 43

Rites de parole… et de gestes.................................................................. 56

1.2. Les voies de la linguistique contemporaine.......................................... 65

Les actes de langage................................................................................ 65

Énonciation et " performance "................................................................ 67

Une terminologie contemporaine............................................................. 70

Le langage non verbal............................................................................. 73

1.3. Trois critères d'analyse......................................................................... 76

Ritualité, forme, gestualité....................................................................... 82

Chapitre 2. ???µa. L'action rituelle de la parole....................... 83

2.1. La double énonciation théâtrale............................................................ 83

2.2. Eschyle, un théâtre rituel ?.................................................................... 88

Le kommos comme rite funéraire ?......................................................... 88

Le statut des Choéphores......................................................................... 90

Les termes langagiers autoréférentiels.................................................... 91

2.3. Le choeur en action................................................................................ 92

Un choeur qui agit.................................................................................... 92

Un choeur complice.................................................................................. 97

2.4. Les protagonistes en action................................................................... 101

Une succession de rites langagiers.......................................................... 102

Le retour du prince.................................................................................. 104

Entrée d'Électre et des porteuses d'eau.................................................. 110

Un péan pour la fin (v. 150-166)............................................................. 120

2.5. Le kommos............................................................................................ 124

Un rite qui se cherche (v. 315-339)......................................................... 126

La " musique " du kommos...................................................................... 131

La structure du kommos.......................................................................... 133

Une prière prosaïque............................................................................... 150

Le kommos est-il efficace ?...................................................................... 154

2.6. Comparaison avec Sophocle et Euripide.............................................. 156

La prière avant le meurtre....................................................................... 159

Fonction de la parodos............................................................................. 163

2.7. Synthèse : d'un rite à l'autre................................................................. 168

Chapitre 3. ?????. Manière de dire, manière de voir...................... 171

3.1. Formes d'énoncés................................................................................. 174

Voir et entendre........................................................................................ 174

Des unités de composition....................................................................... 175

3.2. Métaphores visuelles chez Aristote...................................................... 176

Lexis rhétorique et lexis poétique........................................................... 177

Lexis eiromenê et lexis katestrammenê................................................... 181

Lexis avec ou sans périodes.................................................................... 183

La métaphore de la course....................................................................... 187

3.3. Le " poétique " dans la Poétique........................................................... 194

La lexis dans la Poétique......................................................................... 196

Contre la théorie de " l'écart "................................................................ 204

3.4. Forme, figure, skhêma........................................................................... 207

Du mot à la forme.................................................................................... 207

Les skhêmata............................................................................................ 208

Modalités du discours.............................................................................. 218

Jouer les skhêmata................................................................................... 224

Skhêma comme concept opératoire......................................................... 227

Chapitre 4. S??µa. Forme du langage et du corps......................... 233

4.1. Sophocle, la forme mesurée et parfaite ?.............................................. 233

Le deuil perpétué...................................................................................... 233

Le " fait " d'Électre.................................................................................. 235

4.2. Entendre Électre.................................................................................... 239

La lamentation initiale d'Électre (Soph. Él. 86-120).............................. 240

Clause et période, kôlon et skhêma......................................................... 245

Découpage par unités.............................................................................. 249

Un skhêma du corps et de la voix............................................................ 254

Donner à voir les skhêmata..................................................................... 259

Les skhêmata dans le texte (Soph. Él. 86-120)........................................ 261

L'acteur comme révélateur de formes..................................................... 267

4.3. Électre dans l'agôn............................................................................... 269

Agôn entre Électre et Chrysothémis (Soph. Él. 328-348)....................... 270

4.4. Comparaison avec Eschyle et Euripide................................................ 279

Entrée en scène d'Électre........................................................................ 279

4.5. Synthèse................................................................................................ 287

Chapitre 5. ????s??. Le geste joint à la parole............................... 291

5.1. Euripide, adepte du réalisme et des gestes ?......................................... 291

Un théâtre du corps................................................................................. 292

Aspects techniques de la gestualité.......................................................... 294

Le cas Euripide........................................................................................ 300

5.2. Les gestes dans les mots....................................................................... 306

Trois manières de " jouer " des libations................................................. 306

Monodie d'Électre en porteuse d'eau (Eur. Él. 112-166)....................... 310

Gestes dansés et gestes joués................................................................... 313

Premier contact........................................................................................ 317

5.3. Retrouvailles et embrassades................................................................ 326

L'étreinte d'Oreste et d'Électre............................................................... 326

L'illusion évolutive................................................................................... 344

Euripide poète de variété......................................................................... 347

Chapitre 6. Conclusion............................................................................. 351

Prendre les gestes au mot............................................................................. 351

Une clef d'analyse indigène, polymodale et polyvalente............................ 354

Bibliographie................................................................................................ 357

Recommandations

Inscrivez-vous à notre newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les actualités, les mises à jour et les derniers projets sur lesquels nous travaillons.